«КАЗАК».

«Определимся в терминах, и половина человеческих споров исчезнет», - призывал в свое время Рене Декарт. Увы, для историографии казачества терминологический консенсус нехарактерен. По истории казаков написаны горы литературы, но до сих пор ученые практически не обращались к вопросу о том, насколько вообще справедливо объединение различных групп людей в рамках одной конструкции «казачество»? Вряд ли серьезного специалиста удовлетворит та «расшифровка» понятия «казак», которую переводчики называют «буквальным переводом»: «казак» - производное от тюркского "вольный человек".

Между тем исследователи казачества сплошь и рядом принимают этот перевод как некую историческую аксиому, не требующую развернутых доказательств. Однако поиск адекватных смыслов понятий "казак" и "казачество" нельзя свести и к специальным этимологическим штудиям. Разве корректно рассматривать как единый феномен донских казаков эпохи позднего Средневековья ("вольных людей") и уссурийское, забайкальское казачество рубежа ХІХ-ХХ веков, запорожское "лыцарство" и "Игнат-казаков", казаков Московской Руси, относящихся к категории "служилых по прибору", и "воровских казаков" Ивашки Заруцкого, "советских казаков" и участников коллаборационистских частей и соединений? Является ли казачество этносом или субэтносом русского народа? Можно ли говорить об автохтонном происхождении казаков? Справедливо ли видеть в казаках рыцарей православия и авангард российской государственности?

История казачества во все времена была одной из приоритетных исследовательских проблем отечественной историографии. Однако авторы трудов по казачьей истории практически не изучали её как комплексную проблему, ограничивая свои исследования узкими хронологическими и географическими рамками, обращаясь, к примеру, к международной ситуации в Северном Причерноморье или на Дальнем Востоке. Отсюда и "смешение понятий", и односторонние подходы, и отсутствие консенсуса по базовым терминам и понятиям, от которых оказались несвободны и дореволюционные, и советские, и эмигрантские, и современные историки.

С. М. Соловьёв, В. 0. Ключевский, С. Ф. Платонов были историками российской государственности, а потому казачество интересовало их в первую очередь как исторический конкурент политических и управленческих институтов России, как вызов антигосударственных "воровских" сил московскому (и в меньшей степени петербургскому) Левиафану. Отсюда и взгляд Соловьева на казачество позднего Средневековья как на силу, которая для России "иногда была опаснее самих кочевых орд". В противостоянии казачества и государства последнее виделось Соловьеву носителем цивилизаторского начала: "Против призыва Петра к великому и тяжелому труду, чтоб посредством него войти в европейскую жизнь, овладеть европейской наукой, цивилизацией, поднять родную страну... против этого раздался призыв Булавина: "Кто хочет погулять, сладко попить да поесть, — приезжайте к нам". Соловьев, а вслед за ним и Ключевский залог благополучного развития российской государственности видели в укрощении степной стихии[1].

От односторонних подходов оказались несвободны и донские историки дореволюционного периода, в центре внимания которых была местная, а не общероссийская история. Ответом на "негативизм" Соловьева и Ключевского стали труды, "реабилитирующие" казачество за участие в антигосударственных движениях XVII—XVIII веков. Получалась концепция государственной школы, перевернутая с ног на голову.

От односторонних подходов оказались несвободны и донские историки дореволюционного периода, в центре внимания которых была местная, а не общероссийская история. Ответом на "негативизм" Соловьева и Ключевского стали труды, "реабилитирующие" казачество за участие в антигосударственных движениях XVII—XVIII веков. Получалась концепция государственной школы, перевернутая с ног на голову.

В. М. Пудавов делал вывод о казаках как о "людях царелюбивых и мужественных", а М. X. Сенюткин собрал значительный фактический материал, доказывающий абсолютную лояльность Войска Донского монархии в период пугачевского выступления.

Ряд донских авторов пытались нарисовать исторические портреты казаков — защитников "Веры и Отечества" даже в эпоху Смуты[2].

Идеологическая заданность отличала и исследования советских историков, в центре внимания которых оказалось участие казаков в крестьянских войнах, революциях и Гражданской войне[3]. Схожие проблемы возникают и при чтении трудов зарубежных исследователей. Так, Э. Хобсбаум, обратившись к анализу социальной природы казачьих сообществ эпохи позднего Средневековья, охарактеризовал их как "социальных бандитов", а само казачье сообщество XVI—XVII веков идентифицировал как "social banditry"[4]. Но при этом без ответа остается вопрос: как стала возможна эволюция "социальных бандитов" в слуг Российской империи при Петре Великом?

Бунтарями и воинами назвал казаков современный ростовский историк В. И. Лесин[5]. Данное определение очень точное и емкое, но в то же время оно оставляет без ответа многие важные вопросы: как стали возможны подобные метаморфозы (путь из бунтарей в воины и обратно), были ли они вызваны к жизни исключительно политической конъюнктурой или имели под собой мощный исторический фундамент? Как казакам на протяжении почти четырех столетий удавалось одновременно сохранять репутацию и стражей империи, и свободолюбцев? По каким причинам вчерашние бунтари, отказывавшиеся под угрозой царской опалы и блокады Дона "целовать крест" российским государям и о которых, по их же собственному суждению, в Московском государстве было "некому тужить", превратились в опору империи и почему "Дон стих"? Почему казаки, активно (и в разных формах) сопротивлявшиеся установлению советской власти и большевикам, в середине 1930-х были востребованы строителями "нового мира", а в конце 1980-х стали их идеологическими наследниками? Можно ли говорить о казачестве как о едином феномене, не пытаясь провести типологизацию (классификацию) различных групп казаков?

Думается, ответ на все эти непростые вопросы целесообразно начать с главного субъекта казачьей истории: что мы понимаем под словом "казак". Не делая этого, мы, по сути, обезглавливаем тело казаковедения. Как уже отмечалось, буквальный перевод слова "казак" не может считаться удовлетворительным. Очевидно, что понятие "вольный человек" ("скиталец") характеризует лишь определенную группу казачества в определенный период (Дон, Волга, Яик, Терек, Днепр в период позднего Средневековья).

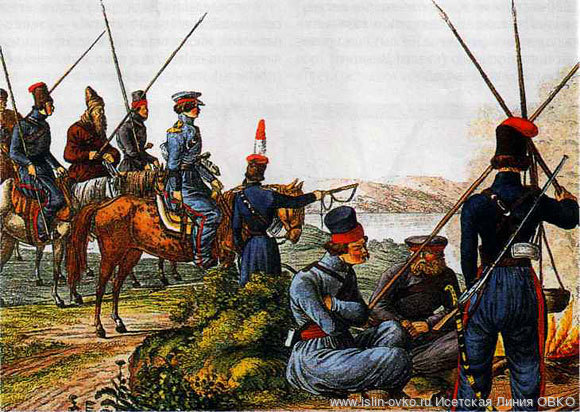

На мой взгляд, за основу может быть взято определение, данное Владимиром Далем в его знаменитом "Толковом словаре". Переводя слово "казак" ("вероятно, от среднеазиатс[кого] казмак, скитаться, бродить, как гайдук, гайдамак, от гайда; ускок от ускочить, бежать; бродяга от бродить и пр."), великий собиратель попытался "расцветить" это понятие. Казак, согласно Далю, — это "войсковой обыватель, поселенный воин, принадлежащий к особому сословию казаков, легкого конного войска, обязанного служить по вызову на своих конях, в своей одежде и вооружении..."[6].

В определении Даля сразу обращает на себя внимание то, что "казак" — многоплановое, многосоставное и полифункциональное понятие. Это и "вольный человек" (скиталец), говоря современным языком социологической науки, маргинал по отношению к государству (вообще социуму), выходцем из которого он является. Это и представитель определенного сословия, имеющего набор прав, привилегий и обязанностей. Это и род военной службы (легкий конник или пластун). Казак — также "войсковой обыватель", представитель особой, отличной от других частей государства административно-территориальной единицы — войсковой области, а не губернии. Принадлежность к казачеству предполагает и особое самосознание, и самоидентификацию. Иначе откуда у тех же крестьян Малороссии, переставших быть казаками, стремление отождествить себя с казачеством?

Как видим, понятие "казак" предполагает несколько определений в рамках одного. Именно на этой основе необходимо классифицировать казачьи сообщества, отказавшись от популярных в последнее десятилетие искусственных противопоставлений "этнос (субэтнос) — сословие", равно как и от эмоционально окрашенных оценок и обобщений, доставшихся современной историографии "по наследству". Заметим, что попытки классификации казачества уже предпринимались, однако, как правило, они ограничивались периодом до 1917 года.

Существует точка зрения, что казаки — субэтнос русского народа. Но кем в таком случае являются украинские казаки (запорожские и реестровые), донские казаки- калмыки и забайкальские казаки-буряты? Очевидно, что этнические процессы в казачьих сообществах невозможно свести к этноассимиляционным. Спору нет, значительная часть представителей тюркских, монгольских и в гораздо меньшей степени европейских этносов, вставших в казачьи ряды, утратила со временем свою идентичность. Но в том же Войске Донском существовали этнически отличные от основного массива группы "донских татар" (происходящих главным образом из ногайцев) и уже упомянутых донских калмыков (число последних, поданным переписи 1897 года, составляло 27 199 человек).

Существует точка зрения, что казаки — субэтнос русского народа. Но кем в таком случае являются украинские казаки (запорожские и реестровые), донские казаки- калмыки и забайкальские казаки-буряты? Очевидно, что этнические процессы в казачьих сообществах невозможно свести к этноассимиляционным. Спору нет, значительная часть представителей тюркских, монгольских и в гораздо меньшей степени европейских этносов, вставших в казачьи ряды, утратила со временем свою идентичность. Но в том же Войске Донском существовали этнически отличные от основного массива группы "донских татар" (происходящих главным образом из ногайцев) и уже упомянутых донских калмыков (число последних, поданным переписи 1897 года, составляло 27 199 человек).

Можно ли считать единой в этническом отношении группой кубанских казаков? Обзор Кубанской области за 1911 год давал на сей счёт однозначный ответ: «С 1860 г. черноморцы и линейцы соединены в одно войско, но несмотря на то, что с этого времени прошло 50 лет, до сих пор в жизненном войсковом обиходе сохранилось подразделение на черноморцев и линейцев с добавлением ещё и закубанцев»[7].

Ещё один тезис, часто звучащий в историографии: «Казаки — рыцари православия». Но в таком случае закономерен вопрос: какого направления православия? На 1 января 1901 года число старообрядцев в Уральском войске составляло 63 346 человек, или около половины всех уральских казаков. На Тереке удельный вес сторонников "старой веры" был равен 15,6 процента, а на Дону — 10,1 процента[8]. В Оренбургском же войске в 1915 году числилось 25 706 человек старообрядцев и сектантов. В образ "рыцаря православия" никак не вписывается и такой известный общественный деятель Дона, как Б. Н. Уланов (депутат Учредительного собрания, один из авторов Основных законов Всевеликого войска донского (1918). В одном из своих выступлений в годы Гражданской войны он заявил: "Я — сын маленького народа, но мой народ гордится своим братством с казаками. И я, калмык, идущий за Буддой, не хочу верить, чтобы казаки братья не столковались, не поняли друг друга"[9]. "Игнат-казаки", сохраняя приверженность "старой вере", выступали проводниками политики Крымского ханства и Османской империи. По словам П. П. Короленко, "крымские ханы со своей стороны уважали некрасовцев, любили и доверяли им более, чем своим татарам, за которыми казаки даже присматривали на Кубани..."[10].

Казачество многими поколениями исследователей рассматривается как уникальное российское явление. Но казачьи общины почти одновременно формировались и за пределами Московского государства — на Украине, входившей на тот момент в состав Речи Посполитой. Казачьи сообщества существовали и в пределах Крымского ханства и Османской империи (кубанские казаки «донекрасовского периода», некрасовцы, задунайцы). В 1851 году на территории Порты известным польским писателем, революционером и политическим авантюристом Михалом Чайковским (Садык-пашой) полулегально было создано Оттоманское казачье войско, признанное два года спустя султаном и поддержанное Францией и Британией во время Крымской войны. Казаки этого войска вели боевые действия против русской армии на Дунае[11]. Следовательно, признавая казачество ярким феноменом истории нашего Отечества, мы не можем говорить исключительно о российском казачестве.

Подведем некоторые итоги. Казачество не было раз и навсегда данным феноменом. Казаки не были ни исключительно консерваторами-государственниками, ни разрушителями. Казачество несводимо к общим формулам типа «субэтнос» или «сословие». И в первом, и во втором случае нужны оговорки, какую группу казачества и какой период в его истории мы беремся анализировать для доказательства его «сословности» или «субэтничности». Отсюда и сложности с идентификацией самых главных для казаковедения понятий «казак» и «казачество». Казачество было сложным и многоплановым социально-политическим и социокультурным феноменом восточноевропейской (евразийской) истории. Оно существовало в форме различных по целям, задачам, идеологическим установкам групп, в различных исторических и географических условиях. Правомерно говорить о существовании служилого, «вольного», советского казачества, казаков-граждан, эмигрантов и неоказачества[12].

Очевидно, что работа по уточнению самого понятия «казачество», а также по его типологизации ещё только начинается. Но очевидно и другое. Без достижения консенсуса в терминах, без чёткого понимания, о каком из казачьих сообществ ведётся разговор в каждом конкретном случае, мы не приблизимся к адекватному пониманию этого исторического феномена.

Литература:

1. Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. М. 1959. Кн. 1. С. 61-62; Его же. Публичные чтения о Петре Великом. М. 1984. С. 113—114; Его же. Булавин//Чтения и рассказы по истории России. М. 1989. С. 592; Ключевский В. 0. Курс русской истории. М. 1937. Ч. 1. С. 60.

2. Пудавов В. М. История Войска Донского и старобытность начал казачества. Новочеркасск. 1890; Сенюткин М. X. Донцы. М. 1866; Бояринов С. Смутное время на Руси и донские казаки (1604-1613). Новочеркасск. 1912; Елкин М. В. Смутное время на Руси и донские казаки. Новочеркасск. 1913.

3. Мавродин В. В. Советская историография крестьянских войн в России//Советская историография классовой борьбы и революционного движения в России. 4.1. Л. 1967. С. 53-82; Пронштейн А. П. Донское казачество эпохи феодализма в советской исторической литературе //Дон и Северный Кавказ в советской исторической литературе. Ростов н/Д. 1972. С. 23-37; Казачество в Октябрьской революции и Гражданской войне. Материалы Всесоюзной научной конференции. Черкесск. 1984.

4. Hobsbawm Е. J. Social Banditry//Rural protest: Peasant Movements and Social Change.1974. P.142-157; Idem. Bandits. Harmondsworth. 1985.

5. Лесин В. И. Бунтари и воины. Ростов н/Д. 1997.

6. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 1989. Т. 2. С. 72-73.

7. Обзор Кубанской области: По поручению Наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанта Бабыча. Екатеринодар. 1911. С. 73.

8. Футорянский Л. И. Казачество России на рубеже веков. Оренбург. 1997. С. 54-55.

9. Цит. по: Севский В. (Краснушкин B. А.). Эпоха А. М. Каледина//Донская волна. 1918. №3.

10. Цит. по: Сень Д. В. Войско Кубанское Игнатово Кавказское: исторические пути казаков-некрасовцев (1708 г. — конец 1920-х гг.). Краснодар. 2001. C. 123.

11. Пригарин А. А. К истории "Оттоманского казачьего войска"//Казачество России: история и современность. Тезисы Международной научной конференции в г. Геленджик (8-11 октября 2002 г.). Краснодар. 2002. С. 117-122.

12. Маркедонов С. М. Феномен российского неоказачества//Социально- политическая ситуация на Кавказе: история, современность, перспективы. М. 2001. С. 106-119.

Автор: Сергей Маркедонов, кандидат исторических наук

Журнал "Родина", №5 2004 г.